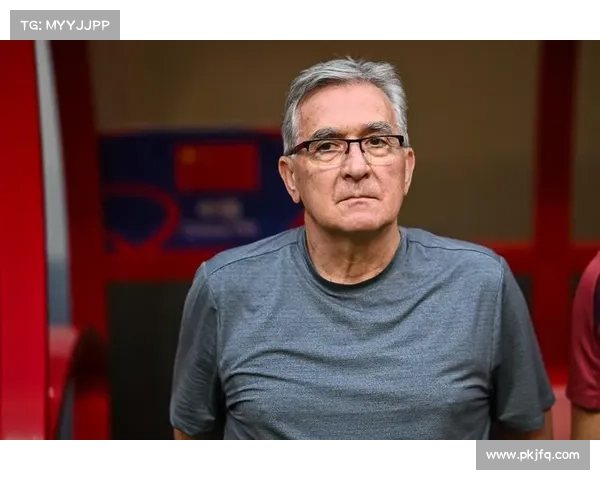

中国男足主帅伊万科维奇的解约风波终于尘埃落定,但事件背后的复杂博弈仍令人深思。据《体坛周报》等多家媒体披露,中国足协曾两次正式提议解雇伊万,均因 "高层未批准" 而作罢。这一决策链条的滞后性,最终导致国足错失换帅最佳时机,彻底无缘 2026 年世界杯。

一、两次换帅动议的夭折

第一次争议发生在 2024 年 36 强赛结束后。当时国足惊险晋级 18 强,但伊万的执教方式已引发内部质疑。足协内部文件显示,管理层对其 "战术僵化、用人保守" 不满,计划在 18 强赛前换帅。然而,上级部门以 "临阵换帅兵家大忌" 为由驳回提议。第二次危机出现在 2025 年 5 月客场 0-7 惨败日本后,足协再次提交解聘报告,却被更高层以 "涉及青训布局调整" 为由搁置。直到 6 月客场负于印尼彻底出局,足协才得以依据合同条款终止合作。

九游会j9二、合同设计的致命漏洞

伊万的合同中暗藏玄机:虽然名义上签至 2026 年 10 月,但明确将 "晋级 18 强赛附加赛" 设为硬性指标。一旦未达标,足协可单方面解约且无需支付违约金。这一设计看似保护足协利益,实则埋下隐患 —— 高层两次否决换帅,使得伊万在合同期内始终处于 "安全区"。更讽刺的是,伊万本人对此心知肚明,甚至在 18 强赛期间公开表示 "合同保护的是比赛结果而非教练"。

三、养老金博弈的台前幕后

解约谈判中最引人注目的,是伊万对 883 万元人民币的坚持。根据国际足联规定,若足协提前解约需支付剩余 9 个月薪水。但伊万团队巧妙利用合同漏洞,以 "未主动辞职" 为由拒绝妥协。这一行为背后,是 71 岁老帅对职业生涯 "最后一桶金" 的执念。据克罗地亚媒体披露,伊万在亚洲杯被阿曼解雇后本已计划退休,正是中国足协开出的 150 万欧元年薪(约 1178 万人民币)让他改变主意。如今遭解约后,他迅速收到伊朗、沙特等国的执教邀约,其中某沙特俱乐部甚至开出 500 万欧元年薪,这或许解释了其 "狮子大开口" 的底气。

四、体系性困局的缩影

伊万事件暴露出中国足球管理的深层矛盾。选帅权归属体育总局,导致足协决策流程冗长 —— 从提议换帅到层层审批,往往需要数月时间。这种体制性延误,与亚洲对手形成鲜明对比:印尼、澳大利亚等国在 18 强赛期间均通过及时换帅扭转颓势,而国足只能在僵化的决策链条中错失良机。更值得玩味的是,伊万离任次日,足协突然宣布启动 "全攻全守改革",这种 "事后诸葛亮" 式的表态,再次凸显了决策层的短视。

结语

伊万的离开,带走的不仅是一个失败的执教周期,更是中国足球 20 年 "换帅 - 失败 - 再换帅" 循环的缩影。当西亚球队用 "成绩挂钩" 合同争抢这位 71 岁老帅时,我们不得不反思:问题究竟出在教练身上,还是整个足球管理体系的失灵?或许正如克罗地亚媒体所言:"差生考不上名校,不能只怪老师"。而中国足球要真正破局,需要的不仅是换帅,更是决策权的下放、合同管理的专业化,以及对足球规律的敬畏。